如何看懂手游排行榜:隐藏规则与实用技巧

榜单背后的商业逻辑

手游排行榜看似简单,实则暗藏商业逻辑。各大平台如苹果应用商店、各大安卓市场等,都会根据下载量、收入、评分等指标综合排名。但商家常通过买榜、刷分等手段操纵排名,导致高榜位游戏并不一定适合所有玩家。了解这些背景知识,才能避免被表面数据误导。

排行榜的三大主要维度

手游排行榜主要依据三个维度进行排序:用户下载量、玩家评分和实际收入。下载量反映游戏的热度,评分体现游戏质量,收入则代表商业价值。这三者往往存在矛盾,比如下载量高的游戏可能因付费设计不合理导致评分低,而高评分游戏可能因营销不足而榜位靠后。

下载量指标分析

下载量包括总下载和日/周/月活跃用户数。日活跃用户更能反映游戏粘性,而总下载量可能包含大量僵尸用户。特别要注意"去重下载"的概念,有些游戏通过换包、变体等手段制造虚假下载量。

评分维度解读

评分系统分为用户评分和媒体评分。用户评分更真实但也更主观,而媒体评分通常经过专业筛选。评分常存在"评分操控"现象,部分游戏会通过优惠码、客服引导等方式提高评分。

收入指标揭秘

收入指标分为免费游戏广告收入和付费游戏内购收入。高收入游戏往往拥有成熟的变现模式,但这并不代表游戏体验一定好。需要特别警惕"付费陷阱"类游戏,它们通过诱导消费获取高收入。

识别虚假榜位的五大信号

虚假榜位常伴随以下特征,玩家需提高警惕:

1. 游戏内容与榜位不符

2. 评分与同类游戏严重偏离

3. 评论内容质量低下或高度一致

4. 更新频率与活跃度不符

5. 商业推广痕迹明显

手游排行榜的细分领域

排行榜可按多种维度细分,常见分类包括:

按类型:角色扮演、动作射击、模拟经营等

按系统:iOS专属、安卓专属、跨平台

按价格:免费游戏、付费游戏、混合模式

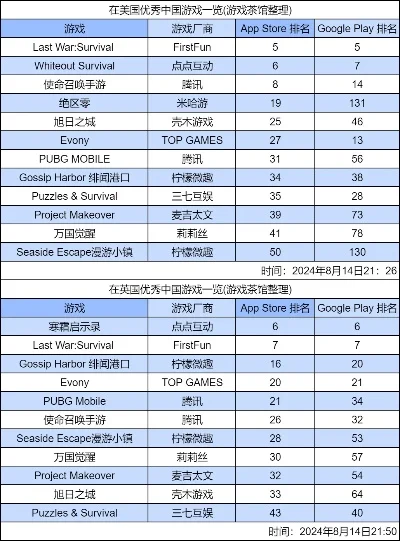

按地区:中国区、国际区、特定国家

选择适合自己的细分榜单,能大幅提高筛选效率。

如何建立个人游戏评估体系

建立科学的评估体系需要考虑以下要素:

1. 明确自己的游戏偏好

2. 收集多方数据对比

3. 尝试试玩前测试

4. 关注长期表现而非短期热度

推荐使用"1分制"评估法:根据下载量、评分、内容质量、创新度等维度各占25%计算综合得分。

排行榜的时效性问题

排行榜具有很强时效性,一周前的热门游戏可能很快被新游戏取代。建议关注"上升速度"指标,即短期内排名提升幅度,这通常反映游戏的爆发力。

社交媒体指标的重要性

除传统数据外,社交媒体讨论量、KOL评价、社区活跃度等也应纳入考量。但需注意社交媒体常存在"水军"现象,真实讨论需仔细甄别。

排行榜与个人喜好的匹配度

最终决定是否下载的,应该是游戏内容与个人喜好的匹配度。排行榜只能作为参考,不应完全依赖。建议建立个人游戏数据库,记录已试玩和心仪的游戏。

独立游戏的排行榜策略

独立游戏开发者常面临排行榜竞争压力。他们常通过以下方式提升榜位:

针对特定平台优化

利用限时优惠刺激下载

在社交媒体持续宣传

与KOL合作推广

全球排行榜与本地化差异

同一游戏在不同地区的排行榜表现可能差异巨大。欧美市场注重创新性,亚洲市场偏爱社交性,中国用户则更关注IP和付费设计。选择排行榜时需考虑地区差异。

排行榜的动态变化分析

观察排行榜的变化趋势比静态排名更有价值。持续追踪一周内排名变化,能发现哪些游戏正在崛起或衰落。这种动态分析常能发现被隐藏的优质游戏。

游戏类型与排行榜的关联性

不同类型的游戏适合不同的排行榜策略:

益智类:评分和内容深度更重要

社交类:用户活跃度是关键指标

付费类:收入数据比下载量更有参考价值

排行榜中的隐藏机会

排行榜靠后的游戏可能存在被低估的机会:

新兴类型代表

特定用户群体最爱

商业化程度适中的游戏

有持续更新的潜力项目

如何避免排行榜上的"网红陷阱"

许多高榜位游戏只是昙花一现的"网红游戏",具有以下特征:

依赖营销而非内容

生命周期短暂

付费设计不合理

更新缺乏长期规划

排行榜使用的实用技巧

使用排行榜时可以结合以下技巧:

1. 每天更新关注

2. 记录重点关注游戏

3. 设置自定义筛选条件

4. 结合多种排行榜对比

5. 定期清理不感兴趣的游戏

排行榜的历史演变趋势

排行榜从最初简单按下载量排序,逐渐发展为多维度综合评价。未来可能出现基于AI推荐、用户行为分析、社区热度等更智能的排名系统。

小编有话说

手游排行榜只是游戏发现的起点而非终点。学会解读排行榜背后的信息,结合个人喜好进行筛选,才能在众多游戏中找到真正适合自己的优质游戏。记住:榜位只是参考,体验才是王道。